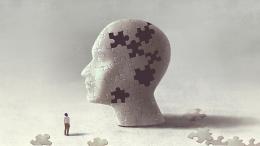

Нейробиологи назвали критический возраст, когда начинает стареть мозг

Исследователи из Университета Стони-Брук (США) обнаружили, что первые признаки возрастных изменений в мозге появляются в среднем в 44 года. К 67 годам дегенерация ускоряется, а к 90 — достигает максимальной скорости. Эти выводы были опубликованы в журнале PNAS и основаны на сканировании мозга и когнитивных тестах 19 300 человек.

Главный фактор, выявленный в исследовании, — резистентность к инсулину в нейронах . Инсулин помогает клеткам усваивать глюкозу, которая является основным источником энергии. Однако с возрастом клетки мозга становятся менее чувствительными к инсулину, из-за чего глюкоза хуже усваивается, и нейроны испытывают энергетический голод.

Этот процесс подтверждается данными о двух белках: GLUT4 (переносчик глюкозы) и белке, участвующем в транспорте жиров. Их активность снижалась у людей с признаками возрастных изменений в мозге.

«Мы определили критическое окно в середине жизни, в котором мозг начинает испытывать снижение доступа к энергии, но до того, как произойдет необратимый ущерб», — говорит ведущий автор исследования Лилианн Муджика-Пароди.

Ученые протестировали гипотезу на 101 человеке, дав им добавки с содержанием кетоновых тел . Кетоны — это вещества, которые организм использует как альтернативный источник энергии, когда запасы глюкозы ограничены (например, при низкоуглеводной диете).

Результаты показали, что у людей в возрасте 40–59 лет кетоны улучшили чувствительность нейронов к инсулину и замедлили возрастные изменения. Однако у более пожилых участников эффект был слабее, что указывает на важность раннего вмешательства.

«Вместо того чтобы ждать когнитивных симптомов, мы можем выявлять людей в группе риска с помощью нейрометаболических маркеров и вмешиваться в это критическое окно», — отмечает соавтор исследования Ботонд Антал.

Исследование подтверждает, что метаболизм играет ключевую роль в старении мозга. Оптимизация питания и поддержка энергетического баланса нейронов могут помочь предотвратить когнитивные нарушения. В будущем такие методы могут использоваться для профилактики болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.